Brigitte Cholvy a longtemps enseigné la théologie à l’Institut Catholique de Paris. Elle nous livre le fruit d’une réflexion de plusieurs années sur le rapport du numérique à l’écriture.

Pas d’écriture sans support...

Avec de nouveaux supports, une plus grande liberté ?L’ère du numérique dans laquelle nous vivons modifie-t-elle notre rapport à l’écriture ? Toute écriture nécessite d’utiliser des supports (du calame du scribe au clavier numérique, des supports naturels, comme le papyrus, à l’écran numérique). Pour une part, l’écriture est conditionnée par l’outil, et un changement d’outils entraîne inévitablement des modifications. Ainsi, le passage à l’informatique peut être analogiquement comparé aux transformations suite à l’arrivée de l’imprimerie au XVe siècle en Europe. Face aux problèmes suscités par ces changements, on peut rappeler le commentaire du philosophe de l’art, Jacques Darriulat, qui constate la souplesse, en même temps que la modestie et la précision, acquises grâce à l’écriture numérique :

À partir du moment où j’ai écrit mes cours sur mon ordinateur, j’ai découvert un nouveau plaisir d’écrire. Le traitement de texte crée un nouveau type d’écriture. (…) Quand on a le stylo à la main, sans doute parce qu’on craint la rature, il y a un défi du premier jet parfait. Il y a une performance qui tend à conduire le style vers un ton épique ou flamboyant qui peut être un excès de style ! Le traitement de texte m’a amené à considérer l’écriture comme une marqueterie : à trouver le mot juste dans l’alignement, la méthode de l’enchaînement des concepts, la plus pédagogique possible. (…) On n’écrit pas pour dire ce qu’on pense, on écrit pour chercher ce qu’on pense.(1)

Cette plus grande facilité dans l’acte d’écrire, devenu moins intangible, entraîne un lien plus direct, plus inventif, entre écrire et penser. Une telle nouveauté d’expérience aurait-elle des répercussions sur l’écriture religieuse, et pas seulement sociétale ? Pour tenter de répondre, il faut d’abord s’interroger sur ce que signifie écrire en christianisme.

Quels que soient les supports et les outils, y aurait-il un régime chrétien d’écriture ?

Dans la foi chrétienne, le rapport à l’écrit est plus complexe que le simple fait d’écrire avec tel ou tel (nouvel) outil. On doit noter qu’il y a très peu de scènes néotestamentaires où il soit directement question de l’acte d’écrire, bien qu’il soit souvent fait mention des Écritures, avec la formule, présente plus de 150 fois, « selon ce qui est écrit » suivie d’une citation de l’Ancien Testament, ou bien que soit mentionné le fait qu’on a écrit : ainsi Paul précise souvent aux communautés auxquelles il s’adresse « comme je vous l’ai écrit ». Hors l’Apocalypse qui évoque de manière particulière « le livre », seulement deux textes disent quelque chose de l’écriture en régime chrétien : une scène de l’évangile de Jean (Jn 8,2-11) et deux versets de la 2nde lettre aux Corinthiens (2Co 3,2-3).

Dans le récit dit de la femme adultère, l’écriture est évoquée, mais sans qu’aucun mot ne soit rapporté. Jésus s’abaisse vers le sol et la poussière, signe de la mort, et se redresse debout, c’est-à-dire vivant, et cela par deux fois, de sorte d’exprimer les étapes du salut par deux événements distincts : d’abord, la reconnaissance par tous qu’ils sont chacun pécheurs et, ensuite, l’annonce, que la femme entend, que ce péché reconnu n’entraine pas la condamnation, mais au contraire rend possible le changement de vie. Ainsi, l’écriture, absente dans son contenu matériel, est manifestée, dans le geste d’abaissement et de relèvement de Jésus, autrement dit de mort et résurrection du Seigneur, et dans la réponse humaine à se reconnaître pécheur et à entendre la bonne nouvelle de la réconciliation et de la vie nouvelle. Ce qu’il s’agit de transmettre n’est donc pas une lettre figée, un écrit intouchable car sacré, qui justement serait tracé sur le sol à la vue de tous, mais une alliance faisant vivre qui se manifeste dans des actes qui engagent la vie de celui qui les pose.

Dans cette péricope, il est dit que Jésus écrit avec son doigt sur le sol (Jn 8,6.8), ce qui renvoie, dans une intertextualité assez évidente, à Dieu qui écrit les Tables de la Loi pour Moise (cf. Ex 31,18 et 32,16). Ce don de la Loi donne pourtant lieu à un acte quasi-blasphématoire. En effet, face au péché idolâtrique du peuple, Moïse brise les Tables de la Loi (Ex 32,19), pourtant écrites du doigt de Dieu, et le prophète en écrira ultérieurement une autre version (Ex 32,28) (2). En un point culminant de la Révélation, le rapport à l’écrit passe donc par sa destruction et sa reprise de main d’homme.

Comme en écho à ces scènes, où l’écrit n’est pas simplement écrit, mais d’abord vie manifestée, on trouve une affirmation unique dans le Nouveau Testament, selon laquelle c’est la communauté qui est comme un livre. Paul, en effet, en cherchant à justifier son action, déclare aux chrétiens de Corinthe que (sa) lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite dans nos cœurs, et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs (2Co 3,2-3 ; trad. AELF).

Ainsi ce qui est réellement écrit ce ne sont pas des mots, mais la vie elle-même dans sa radicalité (mort et résurrection) et dans son dynamisme (l’Esprit saint). Assisterait-on ici à une sorte de mise en cause de l’écrit ? Pas exactement, mais il s’agit du moins de percevoir le rapport à l’écrit comme l’inverse de la captation. S’il faut écrire, le but de l’acte d’écrire n’est pas la possession de l’écrit pour lui-même ; l’écriture n’a de sens que si elle est vive et elle est vive si elle est le Christ Lui-même, la communauté elle-même et leurs témoignages respectifs. C’est ainsi que l’écrit peu devenir p(P)arole lorsque témoignage et anamnèse (3) se rencontrent et c’est ainsi aussi qu’on peut entendre ce que le christianisme cherche à dire lorsqu’il affirme qu’il n’est pas une « religion du livre ».

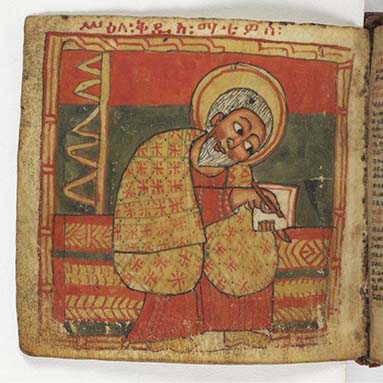

Pourtant de très nombreuses é(É)critures : pour assurer une distance nécessaire ?Ce n’est pourtant pas un régime d’absence d’écriture ; bien au contraire ! L‘abondance des écritures chrétiennes ne peut être oubliée : écriture composée : ta biblia (la bibliothèque) ; écriture délimitée par le Canon ; écriture sans cesse reprise dans une intertextualité permanente, mais aussi de constants débats d’interprétations et de sources ; un lien insécable avec « les Écritures », que la tradition chrétienne appelle Ancien Testament ; un art de l’interprétation voulant assumer « toutes les Écritures » (cf. Lc 24,27) ; un héritage assurant la transmission, autrement dit s’insérant dans le long fleuve vivant de la Tradition et dans la production sans cesse renouvelée d’écritures multiformes, au fil des siècles et des cultures, exégétiques, théologiques, spirituelles, morales, pratiques, etc.

Pourquoi tant d’écritures, et en poussant de manière plus radicale la question, pourquoi de l’écrit, c’est-à-dire un medium ? Pour répondre à un besoin ? Certains penseurs, comme par exemple le philosophe et écologiste américain David Abram (4), estiment, à partir de leur connaissance des civilisations de tradition orale, c’est-à-dire sans écriture, que l’invention de l’écriture a engendré une rupture entre l’environnement naturel et les humains. Ils jugent cette rupture dommageable, voire tragique. En effet, si les formes des premières écritures sont apparues comme des représentations, plus ou moins directes, du monde naturel (par exemple les hiéroglyphes égyptiens, les idéogrammes chinois, mais aussi l’art pariétal, etc.), l’invention de l’écriture alphabétique puis l’ajout des voyelles ont fait progressivement perdre le lien entre les perceptions immédiates du monde et les signes utilisés pour le décrire, donc pour écrire. En somme, l’écriture serait, notamment dans notre manière actuelle d’en user, disruptive, par rapport à une perception immédiate du monde.

De fait, si l’entrée dans l’ère de l’Anthropocène, qui va de pair avec l’ère numérique, signe la fin de l’autorégulation du monde et de la terre, elle contresigne la distance, possiblement mortifère, instaurée par les actions humaines entre le monde et l’environnement, d’une part, et la vie de l’humanité, d’autre part. C’est aussi parce que la volonté de comprendre et de saisir le monde l’a emporté sur le désir de l’écouter et de l’entendre. C’est pourquoi, toute une pensée écologiste, cherchant à repenser le monde comme « hospitalier et responsif » (5), insiste sur la corrélation entre la complexité des langages humains et la complexité de la biosphère. Or la disruption introduite par l’écriture semble justement découpler ce lien entre langages et biosphère.

A cause de la distance et de l’abstraction qu’introduit l’écriture dans le rapport des hommes au monde et à la vie, écrire ferait-il perdre un lien direct à la terre, de même que Socrate pouvait estimer qu’écrire faisait perdre la force de la mémoire vive ? De fait, lorsqu’une civilisation passe d’une écriture symbolique à une écriture alphabétique, non seulement le medium qu’est l’écriture s’interpose, mais il pose des objets (un alphabet) abstraits, irréels diront certains. Notre pratique actuelle du numérique, avec les bases de données et les big data, redouble cette expérience de rupture : tout est accessible tout le temps de partout. Pourquoi alors se souvenir par soi-même, pourquoi écouter le monde personnellement ? Mais, cela est-il perte ou repositionnement ? Certes, la mémoire n’a plus à être du côté de l’accumulation de données (ce qui pédagogiquement et culturellement est un vrai bouleversement, y compris dans le rapport aux Écritures saintes), mais l’intelligence n’est pourtant pas sans tâche, dans l’établissement de corrélations entre ces multiples données et, plus encore, dans le jugement sur les corrélations proposées par les outils informatiques, notamment par l’intelligence artificielle, et dans la capacité à se positionner par rapport à des informations prédictives. Depuis toujours écrire, du fait d’ailleurs de son organisation spatiale, et plus encore écrire à l’ère du numérique, oblige à se mettre à distance, pour regarder, juger, critiquer, entrer dans une perspective historique... en vue de penser.

Si un lien entre écrire et penser peut ainsi être envisagé, il implique d’attribuer à l’acte d’écrire une place toute particulière dans le processus d’hominisation et d’humanisation. Si la spatialisation de l’écrit aide à la mise en forme de la pensée, la distanciation réalisée ainsi ouvre au regard critique et à la transmission car, ce qui est transmis est certes du contenu, généralement sous forme de récits, mais aussi, voire d’abord, une posture réflexive, une attitude critique. Or, transmettre est un geste caractéristique de l’être humain parmi le monde des vivants. Si l’écrit permet d’archiver, de conserver, de garder trace, de penser, et les Écritures saintes le permettent largement, il est d’abord le signe d’une absence, car ce dont il est parlé n’est précisément pas là, mais seulement représenté. L’acte de transmission par l’écrit, qui consiste donc à rendre présent ce qui est absent, confère à cet écrit un sens et une autorité sans comparaison (6).Retour à la liberté de l’oralité : quand écrire ne va pas sans lire, comme on mange

On risquerait ici de conclure à la condamnation de l’oralité. Or, il n’en est rien ! car on n’écrit que pour être lu et les Écritures saintes ne sont saintes que lorsqu’elles sont lues devant le peuple assemblé qui répond « amen ». Il n’y a pas de Loi qui ne soit lue (cf. Esdras en Ne 8, Moïse en Ex 24, Baruch en Jr 36) et ce qui rend l’écrit vraiment réel, c’est sa lecture devant d’autres, autrement dit sa proclamation d’une « voix forte » (cf. Mc 15,34). Ainsi, le meilleur support de l’écrit n’est ni le papyrus, ni l’ordinateur, mais la voix humaine, dans des moments de grande visibilité et, pour la tradition chrétienne, dans la liturgie dominicale. Il s’agit d’ailleurs toujours d’une composition de lectures : par des liens d’intertextualité (à l’image des pratiques synagogales de lecture entre Torah et Nebitîm (Prophètes), voire Ketubîm (Écrits) tel texte des évangiles renvoie à tel récit et tel psaume vétérotestamentaires, passe par le crible d’une lettre paulinienne ou d’un récit des premières communautés, et est soumis à une interprétation actualisante et libre dans le cadre de l’homélie.

Dans l’ensemble de cette pratique orale régulière, se redéploie une liberté que le texte fixé, voire figé, pourrait faire perdre. C’est cette oralité qui permet de situer à sa place le thème biblique selon lequel le rapport le plus profond à l’écrit consiste à le « manger » (Ez 3,1-3 et Ap 10,8-9), c’est-à-dire à le faire sien, certes pour se nourrir, mais surtout pour le redonner par la voix et le transmettre, comme si c’était sa propre vie que l’on transmettait. Dans nos conditions actuelles de numérisation généralisée, ce ne sont donc pas tant des questions techniques qui devraient être au cœur de la réflexion, que celles de savoir si le rapport à l’écriture et aux Écritures saintes permet ou non d’être à une distance ajustée et dans une liberté redéployée, selon un rapport vivant à la mémoire et à la voix ?

Brigitte Cholvy

1- Jacques DARRIULAT, dans l’émission Les chemins de la philosophie, France Culture, 4 janvier 2019.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-1842-jacques-darriulat-philosophe-du-regard ; consulté le 15 mars 2022. 2- cf. Jean-Pierre SONNET, « ‘Lorsque Moïse eut achevé d'écrire’ (Dt 31,24). Une théorie narrative de l'écriture dans le Pentateuque », RSR 2002/4 (tome 90), p. 509-524, qui estime que « le personnage de Moïse se confond avec l’émergence de la communication écrite et son histoire avec l’invention du livre » (p. 509).

3- L’emploi du terme anamnèse, courant en théologie chrétienne, réalise un dépassement de la critique qu’on trouve dans le mythe de Teuth (cf. PLATON, Le Phèdre, 274e-275) qui à la question de « la convenance ou l'inconvenance qu'il peut y avoir à écrire », répond que l’invention de l’écriture est un pharmakon, c’est-à-dire à la fois remède et poison (les deux traductions sont correctes) qui, comme remède, « soulage la science et la mémoire » et qui, comme poison, produit « l'oubli de ce qu’on sait en négligeant la mémoire ». Si l’écriture fixe et permet de discerner, elle peut aussi figer et faire perdre la richesse de la vie vécue, sauf si la mémoire est anamnèse, c’est-à-dire vivante car témoignante.

4- David ABRAM, Comment la Terre s’est tue, Paris, La Découverte, 2013 [1996 en américain].

5- cf. Nathanaël WALLENHORST, « Faire chanter la terre et le monde en Anthropocène » in Brigitte CHOLVY & alii, L’avenir. Critique, résistance, utopie, Bruxelles, Peter Lang, 2022, p. 17 et 20, où l’auteur renvoie à Hartmut ROSA, Résonance, Paris, La Découverte, 2018 [2016 en allemand] et à David ABRAM, op. cit.

6- Cette perspective a une grande force à propos de Jésus-Christ (cf. le récit dit du tombeau vide : Mc 16,1-8 ; Mt 28,1-10 ; Lc 24,1-12 ; Jn 20,1-17), mais elle a déjà son sens dans le rapport entre Loi et Prophètes (cf. Jr 36).

Retour au dossier "La foi à l'heure d'internet" / Retour page d'accueil